Le rapport phare du WWF-Canada sur l’état des espèces met en lumière des déclins continus de populations suivies au pays au cours des 50 dernières années, soit un déclin moyen de 10 % entre 1970 et 2022.

Le signal d’alarme

de la nature

Des grizzlis et des chiens-de-prairie à queue noire aux baleines bleues, les écosystèmes vastes et diversifiés du pays abritent une grande variété d’espèces.

Toute cette nature est profondément interconnectée avec le monde qui l’entoure – chaque espèce, chaque habitat joue un rôle vital dans le maintien d’un équilibre écologique.

Toutefois, tel un voyant clignotant sur un tableau de bord, les tendances révélées dans le Rapport Planète vivante Canada (RPVC) 2025 nous alertent que les fils invisibles qui tiennent discrètement la toile de la vie en place sont en train de s’effriter. Les activités humaines perturbent les relations naturelles, endommageant les habitats des espèces – leur « maison » – et provoquant un effet domino qui menace non seulement leur survie, mais les systèmes vivants dont nous dépendons tou.te.s.

Bien que la nature soit en déclin au pays, il n’est pas trop tard pour la sauver – si nous répondons maintenant à son appel urgent.

© Shutterstock

© Shutterstock

Nous avons besoin que le monde soit plus sérieux à propos de l'avenir

Nous avons besoin que le monde soit plus sérieux à propos de l'avenir

Qu’est-ce que l’Indice Planète vivante canada?

Contribuer au Cadre mondial de la biodiversité

Explorez le rapport pour une compréhension plus approfondie de l’état des espèces au Canada

Tendances des espèces

au Canada

Quand il s’agit de l’état des espèces au Canada, les tendances sont préoccupantes.

Pour les 910 espèces vertébrées suivies, ce qui prend en compte plus de la moitié du nombre total de vertébrés au pays, selon la plus récente édition du Rapport Planète vivante Canada, la taille moyenne des populations d’espèces au pays a décliné de 10 % entre 1970 et 2022.

La moyenne générale cumulée tient compte des espèces dont les populations s’accroissent, ainsi que de celles qui connaissent un déclin. Toutefois, un examen approfondi des données de l’Indice Planète vivante Canada (IPV-C) révèle qu’un nombre plus important d’espèces vertébrées ont connu un déclin de leur abondance comparé à celles qui ont connu une hausse.

L’IPV-C actuel se base sur plus de 5 000 entrées, le plus grand ensemble de données à ce jour, pour nous donner la vue la plus claire des tendances de biodiversité au Canada depuis le premier rapport il y a près de deux décennies. Consultez la section « Ressources » pour les éditions précédentes du Rapport Planète vivante Canada.

Faits saillants du rapport

L’interconnectivité

de la nature

Les relations entre espèces sont la pierre angulaire de tous les écosystèmes. Ces relations façonnent le fonctionnement, la stabilité et les dynamiques des écosystèmes en entretenant la biodiversité, le flux énergétique et le cycle des nutriments. Ces interactions sont vitales à la santé et à la résilience des écosystèmes. Lorsque les écosystèmes sont à la fois variés et équilibrés, ils sont en santé et nous en bénéficions tou.te.s.

© WWF / Troy Fleece

© Zoe Caron / WWF-Canada

© Don Getty

© VDOS Global / WWF-Canada

© Terry Kelly / WWF-Canada

Gros plan sur l’état des espèces

© WWF - US/Conservation Media

© Paul Reeves photography

© naturepl.com / Andy Rouse / WWF

Perspectives autochtones : entrelacer des systèmes de savoir

Tout comme une gamme d’indicateurs assure une compréhension approfondie des tendances de biodiversités et de leur interconnectivité, il en va de même pour l’inclusion de différents systèmes de savoir. Le savoir autochtone dérive de générations d’observation et d’interaction avec les écosystèmes locaux et il englobe non seulement les espèces et leur comportement, mais aussi leurs relations complexes avec leur environnement, ce qui a été souvent été négligé par les approches scientifiques traditionnelles.

Une approche inclusive basée sur les droits entrelace ces approches et ces systèmes de savoir différents et contribue à la réconciliation à travers la conservation.

.svg)

Kianna Bear-Hetherington est une fière Wolastoqey de Sitansisk, aussi connu comme la Première Nation Saint Mary's à Fredericton. Elle a grandi en nageant et en pêchant dans les lacs et les rivières de sa communauté et a toujours conservé une profonde connexion avec le territoire et ses eaux.

Écouter les Ainés.e.s et les gardien.ne.s du savoir lui a enseigné énormément sur la relation sacrée entre le territoire et l’eau, comme ne pas se séparer de la nature, un enseignement qui l’a ensuite menée à travailler dans les pêches dans sa communauté. À travers son travail avec la Nation Wolastoqey au Nouveau-Brunswick, le conseil consultatif technique pour les six communautés Wolastoqey de la province, elle peut approfondir sa compréhension de sa propre identité.

« Wolastoq n’est pas juste une rivière, elle est au cœur de l’identité de notre nation. Notre peuple a voyagé, chassé et pêché au fil de ces eaux pendant des millénaires. Aujourd’hui, il y a des mesures de protection du saumon sur le Wolastokuk, mais j’ai pu constater des changements à travers les années. Une bonne partie de ces changements sont liés à la présence de nombreux barrages sur la Wolastoq. Lorsque l’un des premiers barrages a été construit en 1954, ça a complètement empêché les saumons de remonter la rivière et c’est une grande perte que notre peuple ressent encore profondément aujourd’hui. Et, il n’y a pas que le saumon. Les anguilles, les truites, d’autres espèces et la médecine ont aussi été affectées. Quand on entend un Ainé parler de ça, c’est comme si ces barrages bloquaient nos artères », mentionne Kianna.

.svg)

Kianna Bear Hetherington not palitahasit Wolastoqewi-ehpit ’cey Sitansisk. Qeni-macekit, naci-tkahsomuhpon naka natamehpon qospemihkuk naka sipuwihkuk nit ewikit. Mecimi-te-na ’koseltomon ktahkomiq naka ’samaqanol.

Etoli-tpostuwat kehcikotonelici naka kcicihtuwinu, ’tokehkimsin ’kihcitomitahatomon ktahkomiq naka ’samaqan naka weci skat ’cepehlosihq. Nit weci-maceluhkatok etolamhotimok ewikit. Nit qenoluhket Wolastokuk, qeni-kinuwikemit ihik kamahcin Wolastoqewi-neqtuhkomikkil, wicuhkemkun eli-aqami-nonasit.

Kat tehpu nit Wolastoq sip, kenuk-ote-na nilun nit eli-pomawsuwinuwiyek. Nkisi-yaliyahtipon, nkotunkahtipon, naka natamhotipon Wolastokuk kis kehsamqahkil kehsikotok. Toke nkolahmakepon ntamewanen polamok Wolastokuk, kenuk kis komac kisi-acehtasu yut sip elomikotok. Elinaqahk kpihikonol kisihtasik. Kisihtasik amsqahsewey, 1954 elikotok, polamok ma-te kisi-pithawhomuhtiwiyik, naka mecimi-te toke nkilutomonen psi-te keq kisi-ksihkahtuwek. Kat tehpu polamok, nkisi-ksihkahlannuk-ona katiyik, skuhtomuk, kotokik nomehsok naka weyossisok, naka ’pisunol. Tahalu itom pesq kehcikotonet, “Psi-te yuhtol kpihikonol—tahaluhp toke kpocoqiyik nmoshunapennuk.”

.svg)

Ross Hinks a passé la plus grande partie de sa vie au sein de la Première Nation Miawpukek, une petite communauté Mi’kmaq à Conne River, Terre-Neuve. Il a grandi en pêchant sur la rivière avec son père – leurs vies dépendaient de ce qu’ils pouvaient tirer du territoire et de la mer. Il travaille pour sa nation depuis environ 45 ans, et il est maintenant directeur des ressources naturelles de la communauté où il milite pour l’implication de la Nation Miawpukek dans les projets de développement.

Au fil des années, Ross Hinks a vu des changements dramatiques dans les espèces de la région et les attribue en grande partie au développement. Depuis des décennies, la communauté n’a pas eu son mot à dire dans le développement de ses ressources naturelles et, selon lui, malgré l’importance actuellement accordée à la réconciliation, la situation n’a malheureusement pas beaucoup changé.

« Nous pouvons certainement exprimer nos préoccupations et parler du passé, mais en fin de compte, ce qui est prévu pour être fait initialement finit habituellement par être fait de toute manière, souligne Ross Hinks. Vous pouvez bien dire tout ce que vous voulez, ça ne fait pas une grande différence. »

Malgré cela, Ross Hinks et la Nation Miawpukek n’ont pas perdu espoir. La communauté est régulièrement présente sur le terrain, à lutter pour protéger l’environnement de son territoire et en assurer la pérennité pour son peuple.

.svg)

Ross Hinks suel teli-pkitawsit wikit Miawpukek L’nue’kati. Apje’jk l’nue’kati etek Conne River, Ktaqamkuk, wejkwikwetjek Hinks ekwitamepnik wujjl ula sipu – mimajuaqnmuew wejiaq ta’n koqoey weja’tu’tij maqamikew-iktuk aqq apaqtuk. Elukewaji Miawpukwek natamiaw 45 te’sipunqekl aqq nike’ nikanus tel-maliaptmumk koqoey wejiaq maqamikew-iktuk aqq nutaknutk wjit Miawpukek teli-wiaqa’luj eltumk mtmo’taqney lukwaqn.

Teli-pkitawsit Hinks, nemitoq tetuji-pilua’sik tel-milamuksultiliji mimajultiliji aqq tel-milamu’k sqaliaqnn ula eymumk aqq teluet tela’tekek eltumk mtmo’taqney lukwaqn. Metla’sipunqekl, mu iknmuaj wutan wiaqpin wesku’tasik eltumk mtmo’taqney lukwaqn wjit koqoey wejiaq maqamikew-iktuk aqq teluet tlia’j na wesku’tasik apiksiktuaqn, mu tal-pilua’sinuk teleyuj.

“Kisi-wi’titen koqoey sespete’tmu’k aqq wsku’tesnu ta’n ki’s kis-tliaq, katu elmi-kespiaq ta’n koqoey ki’s kisutasik tla’siktn tla’sitew.” Hinks teluet. “ Na kis-tluetesk ta’n ketu’-tluen , katu mu tali-istua’tekenuk.”

Tlia’j, Hinks aqq Miawpukek mu pejilita’sulti’k. Lnue’katik kiskatpultijik, matnaqatinew ikatmnew wksitqamuey wmitkiuaq aqq ketlewa’tunew teli-wtuapsulti’tij wikmawa.

.svg)

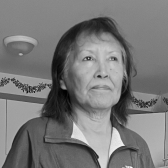

Abel Aqqaq a passé toute sa vie dans le petit village de Taloyoak, Nunavut, la communauté la plus au nord du Canada continental. Niché entre le golfe de Boothia et le détroit de M’Clintock dans une région connue localement sous le nom d'Aqviqtuuq, Abel Aqqaq a grandi sur le territoire avec son père, où il a appris à chasser le phoque et le caribou et à trapper le renard arctique. Il travaille maintenant comme Gardien en chef du programme de Gardien.ne.s du projet de l’aire protégée et de conservation inuite Aqviqtuuq en plus de faire partie des Hapumiyiit (Gardien.ne.s inuit.e.s) de sa communauté et de collaborer avec ArctiConnexion pour assurer la préservation des espèces et de la terre de son territoire.

Au cours des dernières décennies, la plupart des changements aux espèces observés par Abel Aqqaq à Taloyoak étaient mineurs. Il y avait moins de phoques annelés du côté sud du détroit de M’Clintock, et les plus gros changements avaient trait aux routes migratoires.

Pendant que la communauté améliore sa surveillance environnementale avec des pièges photographiques et de l’échantillonnage marin, les résident.e.s de Taloyoak, particulièrement les chasseur.se.s comme Abel Aqqaq sont conscient.e.s depuis longtemps que des changements ont lieu dans leur territoire. À mesure que l’extraction des ressources augmente dans le nord, la communauté fait plus attention à la protection pour s’assurer que l’industrie minière n’ait pas lieu dans Aqviqtuuq.

« Les espèces sont très importantes pour nous ici au nord, c’est notre seul jardin, mentionne Abel Aqqaq. C’est le seul endroit d’où nous pouvons tirer notre nourriture traditionnelle, il est donc très important que nous prenions bien soin de ce que nous avons. »

.svg)

ᐄᐳᓪ ᐊᖅᑲᖅ ᐃᓅᓯᓕᒫᖅ ᓄᓇᓕᖕᒥᐅᑕᐅᕗᖅ ᕼᐊᒻᒪᓚᑦᑯᑦᓂ ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᓂ, ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᐅᐊᖕᓇᖅᐸᓯᐅᓂᖅᐹᖓᓂ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᓇᑕᒥᐅ ᓄᓇᖅᐱᖕᒥᐅᑕᐅᓂᖏᓐᓂ. ᑕᐅᕙᓐᓇ ᐃᓂᓕᒃ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ ᐃᑦᑐᐊᖅᑐᕐᕕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᒡᒋᐅᕋᐅᑉᓗᓗ ᑕᐃᔭᐅᔪᒥ ᐊᕐᕕᖅᑑᕐ. ᐊᖅᑲᖅ ᓄᓇᒥ ᐱᕈᖅᓴᓂᑰᕗᖅ ᐊᑖᑖᒥᓂᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᒪᓪᓗᓂ ᓇᑦᓯᖅᓯᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒃ, ᑐᒃᑐᓯᐅᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᒡᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᕆᒐᓂᐊᕐᓂᒃ ᒥᑭᒋᐊᕐᓂᐊᖃᑦᑕᕐᓂᕐᒥᒃ. ᒫᓐᓇᐅᓕᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔨᐅᓕᖅᑐᖅ ᑖᒻᓇ ᓯᕗᓕᕆᔭᐅᕙᖕᓂᖅ ᕼᐊᐳᒻᒥᔨᐅᓂᖏᓐᓂ ᐱᒋᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖓᓂᒃ ᐊᕐᕕᖅᑐᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑕᐅᖁᔭᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖁᔭᐅᓂᖓᓂᒃ ᓄᓇᖓᓂ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᕼᐊᐳᒻᒥᔨᐅᓕᖅᐳᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ArctiConnexion−ᑯᓐᓄᑦ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᓂᖓᓂ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖏᑦ.

ᐊᓂᒍᖅᓯᒪᓕᖅᑐᓂ ᐊᒥᒐᓴᐅᓕᖅᑐᓂᒃ ᖁᓕᐅᓈᖅᑎᖅᓯᒪᔪᓂ ᑭᖑᓕᕇᒃᑐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂᒃ, ᐊᒥᓲᓂᖅᓴᐃᑦ ᐊᓯᖑᖅᓯᒪᓂᖏᑦ − ᓲᕐᓗ ᐊᒥᓲᖏᓂᖅᓴᐅᕙᓕᕐᓂᖏᑦ ᓇᑦᑏᑦ ᑕᐅᕙᓂ ᓂᒋᖅᐸᓯᐊᓂ ᐱᑕᖃᖅᐸᓚᐅᖅᑑᒐᓗᐊᑦ ᑕᐅᕙᓂᖅᐸᓯᒃ ᖃᒡᒋᐅᕋᖅᒥ − ᐊᖏᓂᖅᐹᓂᒃ ᐊᓯᖑᖅᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᑕᒪᑉᑯᐊᑦ ᐱᑕᖃᓕᕌᖓᒥᒃ ᓇᐅᒃᑰᕐᕕᒋᕙᒃᑕᒥᒍᑦ.

ᓄᓇᓕᖕᒥᓂ ᐱᒋᐊᑎᑦᑎᓯᒪᓕᖅᐳᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᓇᐅᑦᑎᖅᑐᐃᕙᖕᓂᖏᓐᓂ, ᐊᑐᖅᐸᓕᖅᓱᑎᒃ ᐊᐅᓪᓛᕐᕕᒋᔭᒥᒍᑦ ᐊᔾᔨᓕᐅᕈᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕆᐅᕐᒥᒃ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᒐᒃᓴᓂᒃ ᑲᑎᖅᓱᐃᕙᖕᓂᖅ, ᑕᓗᕐᔪᐊᕐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐊᖑᓇᓱᒃᑎᑦ ᐊᖅᖃᖅᑎᑐᑦ, ᐊᑯᓂᐊᓗᒃ ᖃᐅᔨᒪᔨᒋᔭᐅᓕᖅᑐᑦ ᐊᓯᖑᖅᐸᓪᓕᐊᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᓄᓇᒥᐅᑕᓂᒃ ᐲᔭᐃᕝᕕᐅᕙᓪᓕᐊᖏᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᓄᓇᖏᓐᓂ ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᕼᐊᐳᒻᒥᔭᐅᕙᓪᓕᐊᓕᖅᐳᑦ ᐅᔾᔨᖅᑐᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒥᓄᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᐅᖁᔨᖏᓐᓂᖅ ᐊᕐᕕᖅᑑᕐᒥᒃ.

“ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᖕᒪᑕ ᐅᕙᑉᑎᓐᓄᑦ ᑕᒫᓂ, ᓂᕿᒃᓴᖅᑖᕐᕕᒋᕙᒃᑕᑐᐊᕆᒐᑉᑎᒍᑦ,” ᐅᖃᓚᐅᖅᑐᖅ ᐊᖅᑲᖅ. “ᑕᒫᖓᑐᐊᑦᑎᐊᖅ ᐃᓄᒃᓯᐅᑎᒪᕆᖕᓂᒃ ᓂᕿᑖᕐᕕᐅᕙᖕᒪᑦ ᓄᓇᒋᔭᕗᑦ, ᑕᐃᒪᐃᓂᖓᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᖑᓇᓱᒡᕕᒋᕙᒃᑕᕗᑦ.”

.svg)

Ellen Firth vient d’une grande famille d’Inuvik, dans le coin nord-ouest des Territoires du Nord-Ouest, un territoire où elle a grandi jusqu’à ses neuf ans, quand on l’a forcée à aller au pensionnat au village. Avec un pied-à-terre en ville, elle passe maintenant autant de temps qu’elle le peut avec sa famille à leur cabine située sur le territoire.

La femme de 63 ans a élevé plusieurs de ses propres enfants sur le territoire et maintenant, avec quatorze petits-enfants, elle transmet son savoir à la prochaine génération. En tant que chasseuse, trappeuse et pêcheuse de talent, Ellen Firth sait à quel point il est important de transmettre ses connaissances à sa famille et à sa communauté. Elle espère aussi enseigner à l’école locale d’Aklavik.

Ellen Firth a remarqué de grands changements au cours des cinq dernières années lorsqu’elle séjourne à sa cabine. La température se réchauffe, les bleuets murissent plus tôt, les castors prennent le dessus, le poisson se raréfie et les niveaux d’eau sont bas. Elle croit que retourner à une façon de vivre plus traditionnelle, éduquer les jeunes de la communauté à respecter le territoire, et mettre une prime sur les castors ne sont que quelques-unes des façons d’aider le territoire à rester sain.

« Les castors, ils mettent des barrages partout – c’est pour ça que les niveaux d’eau sont si bas, mentionne Ellen Firth. D’ici dix ans, vous ne pourrez pas passer d’une rivière à l’autre à cause des barrages de castor. »

.svg)

Ellen Firth vizhehk’oo zhit giinleih, Inuvik, Northwest Territories gwats’àt diinchuh, gwatat diik’iindhat, vaghaii vanchoh nak’oh zhàk dhitin dài’ zheh danh gè’tr’oonahtan gwizhìt heelyaa geenit tr’oonjik. Kaiik’it gwizhit zheh di’in ts’àt jùk gweendoo gwatat dachan zheh di’in danh shik dizheh k’oo hàh diinch’uh.

Vaghaii 63 diinch’uh, ditr’iinin kat tthak gwatat diik’iindhat, jùk vicheii 14 goonlih ts’àt jùk agidanh chan gaguunahtanh. Nidhizrii, khyah t’ah’in ts’àt łuk kadi’in gwizhìt duulee nilii, dizheh k’oo ts’àt dikaiik’it t’angiinch’uu kat jidii gahdandaii gaguuhanahtan gwijiinchii goonlii ahdandaih. Aklavik danh gè’tr’oonahtan gwizhìt tr’iinin kat gaguuhanahtan gadiinjizhit.

Nagwidadhat ihłoo gwinli’ guuzhik gwatat vizheh goo’aii gwa’àn gwiiyeendoo ejuk goonlii gwinah’inh; gwindoo gwiniidhaa, jak zheii gwiiyeendoo khanh jidii tłok nijaazhih, tsèe’ gwiiyeendoo giinleii, łuk leii kwaa ts’àt chuu zhàk diinch’uh. Yeenoo nits’oo gwatat tr’igwiindài’ gwik’it tr’igwindaii, keej’it kat nan nits’òo chidhaa’ee gaguutr’oohanahtan ts’àt gwiiyeendoo tsèe’ nitr’ahaazrii tr’igwiłtsaii jì’ jii nikhwinagoo’ee gwa’an srìi tr’igwiheendaii, Firth jii gukiinjizhit.

“Tsèe’ kat nanii’ol leii gahtsii k’iighè’ chuu zhàk diinch’uh,” nuh. “Tsèe nanii’ol k’iighè’ jùk gwats’àt nagwidhat ihłak juutin tł’ee duuyeh han kak khehtak tr’igwahahtsah.”

.svg)

Être sur le territoire coule dans les veines d’Annie Buckle. Elle a passé la plus grande partie de sa vie à considérer comme sa maison ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom des Territoires du Nord-Ouest. Elle a passé du temps aux cabines de différents membres de sa famille en grandissant, où elle a appris à vivre la culture et la tradition, mais l’ainée de Gwich’in vit maintenant aux portes d’Aklavik.

« J’ai dit avant de prendre ma retraite que j’allais retourner vivre sur le territoire comme je le voulais, parce que je n’en ai jamais eu la chance quand je travaillais sans arrêt », souligne Annie Buckle.

Maintenant qu’elle possède sa propre cabine ainsi qu’un camp de pêche, elle transmet la culture et les traditions qu’elle a apprises en grandissant à ses nièces et neveux ainsi qu’à leurs familles.

Au fil des années passée à vivre en territoire Gwich’in, Annie Buckle a remarqué nombre de différences dans les espèces, le territoire, l’eau et la température qui l’entoure, et elle croit que les dérèglements climatiques en sont coupables. Elle a remarqué des animaux qui se déplacent plus près des villes et à quel point les incendies de forêt dans le sud affectent la qualité de l’air dans le nord.

Annie Buckle espère qu’avec un engagement de sa communauté, un leadership dévoué et la création de lois de sa nation pour protéger l’environnement, il.elle.s auront une chance de s’en sortir.

.svg)

Annie Buckle gwatat gwindaii gwiiyeendoo vidaa zhit diinch’uh. Gwindaii tthak jii Northwest Territories danh gwiindài’. Diink’iindhat guuzhik vizhehk’oo nihłinehch’i’ gwatat guukaiik’it danh guuvah t’iinch’ù’, ezhik dài’ anjoo kat nits’oo Dinjii Zhuh gugwindaii gaguunahtan, jùk Aklavik ehghee gwich’inh.

“Gwitr’it t’igwił’in gehk’oh gwiniindhat gwichih gwatat gwits’ee hihshaa ts’àt nits’oo gwihdaii nihthan gwinjik gwihihdaih, gwitr’it t’igwił’in guuzhik jii gwinjik sheenjit goo’aih kwàh,” Buckle nùh.

Jùk Buckle gwatat zheh ts’àt łuk k’it di’in ts’àt diik’iindhat guuzhik nits’oo gwatat tr’igwindaii vatr’ooniłtin gwik’it vyuu kat ts’àt guuzhehk’oo gaguutr’oonahtanh.

Gwich’in nành kak gwindaii guuzhik nin, nan ts’àt chuu ejuk diinch’uu gwinah’inh, jii t’àt diinagoo’ee ejuk t’igwinjik k’iighe’ akoo dagoonch’uh niindhanh. Nin kat kaiik’it eghee kagugwah’aih ts’àt yi’eenji’ guk’an k’iighe’ north gwa’an vàh tr’idazhak gwiizuu gwinah’inh.

Dikaiik’it ts’àt vichit kat nan k’andehtr’inahtii gwidagwidįį’e’ gahahtsaa k’iighè’ nan gwiiyeendoo k’atr’ahnahtyaa, Buckle jii geenjit diinjidizhit.

.svg)

Jared Davis, un membre de la Première Nation Blueberry River au nord-est de la Colombie-Britannique, est le gestionnaire de la protection culturelle au sein du Département de gestion des terres de sa communauté. Après avoir obtenu un diplôme en Études autochtones de l’Université de l’Alberta, il a réalisé qu’« il y a des limites à ce qui peut être appris dans les livres et qu’il est important de se reconnecter avec la communauté et d’être sur le territoire. » Il est ainsi retourné y vivre à la fin de ses études.

Travailler comme gestionnaire de la protection culturelle a procuré à Jared Davis une meilleure compréhension des gens, des espèces et de l’habitat de la région et de la façon dont sa Première Nation pratique son droit issu de traités de chasse, de pêche et de trappe.

« Nous avons du cerf et du caribou, mais l’orignal et le wapiti sont les espèces les plus importantes que nous chassons. Nous ne pêchons pas autant. Il y a de la pêche et de la pêche sur la glace, mais ce n’est pas tant pour se nourrir ou la survie pour nous. Nous sommes surtout des chasseur.se.s de gros gibier, comme c’est dans nos traditions et notre culture. Beaucoup de séchage de viande, et nous avons beaucoup de processus de transformation qui mène à une grande quantité de matériel culturel pour la fabrication de mocassins, de jupes à rubans et pour les beaux-arts. »

Menaces pour les espèces au Canada

Pour rétablir la biodiversité, nous devons réduire les menaces qui entrainent le déclin des populations d’espèces et mettre en œuvre des solutions de conservation éprouvées. Même si nous en savons beaucoup sur ce qui mène à ces déclins, plusieurs des menaces les plus sérieuses sont toujours présentes aujourd’hui – et certaines se sont même accélérées depuis 1970.

Sur la terre ferme, les pressions les plus communes pesant sur les populations d'espèces évaluées dans l'IPV-C incluent le développement urbain, les activités agricoles, le transport (p. ex., les routes), les espèces envahissantes et les maladies. Les populations marines sont principalement affectées par le transport (p. ex., la navigation), la surexploitation (p. ex., la pêche commerciale) et la pollution.

Bien que des menaces à la biodiversité existent dans la plupart des habitats au pays, les zones subissant des pressions humaines directes – particulièrement dans le sud plus densément peuplé – sont touchées le plus intensément. Dans ces régions, des menaces multiples se chevauchent souvent, accroissant leurs répercussions cumulatives. Dans les écosystèmes marins, l’intensité des menaces cumulées tend à diminuer en s’éloignant de la côte, ce qui suggère que les activités terrestres humaines peuvent avoir des effets en aval sur les écosystèmes océaniques.

Lorsque les menaces se présentent et ont la possibilité de s’intensifier, l’interconnectivité inhérente de la nature implique qu’il peut y avoir un éventail d’effets cumulés et en chaine.

© Shutterstock

Solutions pour le rétablissement

Pour freiner et renverser la perte d’espèces au Canada et à travers le monde, nous devons trouver des façons de répondre aux besoins des humains sans nuire davantage aux espèces ni dégrader ou détruire leurs habitats. Il n’y a pas de solution universelle – cela nécessitera des actions concertées des communautés, de l’industrie, des gouvernements et autres. Toutefois, nous savons que nous devons :

.svg)

.svg)

.svg)